シーパワー500年史 9

前回は、繁栄したオランダに衰退の予兆が現れたという話をしましたが、いよいよイギリスが英蘭戦争を仕掛けてオランダ潰しを始めます。国家の舵取り役がいないオランダの悲劇です。

▼オランダ潰しの航海条例

1650年にオランダが無総督時代になると英蘭交渉が再開された。親オランダのクロムウェルは新教国同士の連合を提案したが、オランダは関心を示さず、もっぱら貿易、海運、漁業における身勝手な経済的利益の維持拡大にこだわったばかりか、英国私掠船の根拠地を攻撃したり、デンマークと組んでバルト貿易を独占しようとしたりした。

こうしたオランダ側の交渉態度に嫌気がさした英国側は交渉を打ち切り、そして間もなく運命の航海条例を発布する(1651年)。オランダは、史上初めての無総督時代を迎え、国家的立場からスペインの脅威の低下、英蘭間の世論や海軍バランスの変化などの国際情勢を判断できず見当違いの交渉をしていたのだ。

航海条例により、英国に輸入される商品は生産国(出荷国)から直接に英国船か生産国(出荷国)船で運ばれなければならず、塩蔵魚、魚油などは、英国の船で捕獲され英国人が加工したもの以外は輸入できないとされ、さらに沿岸の貿易は英国人所有の船だけに許されることになった。

この条例は中継貿易で栄えたオランダの海運業と漁業を狙い撃ちにしたもので、この背景にはヘンリー7世の時代とは違い、英国の海軍力の充実による自信があったことはいうまでもない。

▼事態を甘く見たオランダ

航海条例に驚いたオランダは、直ちに撤廃を要求したが、英国が応じるはずもない。戦争のおそれがあるなどと騒いだら、たちまちオランイェ家と軍の復権につながると思っているレヘントたちは、航海条例は英国に対する損害も大きいから、いずれは撤廃されるだろうと考えた。国内政治では詐術や暴力を使ってでもことを進めた彼らだったが、国際政治については楽観的で他力本願的だった。

たしかに航海条例により英国は大きな損失をこうむったが、オランダにとっては破滅的だった。もともと英国は自国が損をしてでもオランダを潰そうと考えていたのだから狙いどおりだ。航海条例は英国の海運と漁業を発展させ、英国の海上覇権と世界帝国の礎石を築くきっかけとなった。一方のオランダではレヘントたちの楽観論のせいで戦争準備を進めることができず、軍事的に優位に立った英国から次々に強硬な要求を押しつけられることになった。

英国が過去30年間、世界各地でオランダから被った「被害」に対する賠償要求がそれだ。そこでは、1623年のアンボイナ事件も取り上げられた。モルッカ諸島のアンボイナのオランダ総督が、英国人が日本人傭兵とともに自分を襲撃しようとしていると疑って逮捕、拷問して処刑したという事件である。この事件をきっかけにオランダが香料貿易を独占し、協力関係にあった英蘭両国の東インド会社が対立するようになったのだ。当時の英国としては海軍力の差のために泣き寝入りせざるを得なかったが、優位になった今、当時の怒りが噴出したのだ。

あわせて独立戦争時のオランダのスペイン禁輸違反も蒸し返され、運命共同体であるべき同盟国として背信はなかったのか改めて問われた。英国は英蘭交渉の条件を厳しくし、オランダ船を次々と臨検して200隻以上を捕獲した。オランダは忍耐強い交渉が成功することを信じていたが、気がついたときはもう戦争を避ける方法がないところまできていたのだ。

▼戦備も戦意もないまま開戦へ

1652年5月、ついに衝突が起きた。オランダ艦隊と英国艦隊がドーバー沖で遭遇した際に、オランダ側が旗を下ろして敬礼(通峡儀礼、Channel salute)しなかったとして英国側が砲撃し2隻を沈めたのだ。オランダ側は話し合いで解決しようとしたが、英国側は損害賠償の支払いが条件だとして応じなかった。

オランダ側は、イギリスに譲歩すると政府の弱腰が非難され、国内でオランイェ派の力が復活することをおそれ、ついに英国艦隊攻撃の命令を下した。国の存亡をかけた戦争の決断も国内の政争を反映したものだったのだ。こうしてオランダは、十分な戦争準備も戦意もないままに戦争に引きずり込まれていった。

英蘭戦争は、第一次(1652~54年)がクロムウェルの独裁時代に、第二次(1665~67年)と第三次(1672~74年)が王政復古後のチャールズ2世の時代に戦われたオランダの貿易に対するイギリスの挑戦であり、第三次にはフランスも加わった。

▼オランダの弱さ

オランダ艦隊は、明らかにイギリスよりも不利だった。第一に兵力の差は明らかで、1653年の時点で、英国海軍の大型艦58隻に対して、オランダは小型艦主体にわずか15隻であった。

英海軍はピューリタン革命を通じて革命派に属していたので、クロムウェルは在任中に200隻以上の軍艦を建造し乗組員の待遇改善にも努力した。専用軍艦の建造も進んでおり、チャールズの建艦税で建造された「ソブリン・オブ・ザ・シーズ」(1637年進水)などは排水量1,141トン、三層砲甲板を持つ100門艦で当時世界最強の軍艦であった。

オランダはといえば、その造船能力は圧倒的に大きかったにもかかわらず、戦争が終われば商船に使える武装商船の方が得だと考えられており、レヘントたちが専用軍艦の必要性を認めたのは、オランダ海軍がさんざんに打ち破られ、提督たちがもっといい艦をくれない限り出撃できないと言い出してからである。

第二にオランダ艦隊は国内の政争を反映して内部対立を抱えており、トロンプとデ・ロイテルという名提督がいながら、その指揮に従わない艦長がいたことだ。この戦争では、陣形を組んだ艦隊運用と砲戦術を組み合わせた高度な海戦術が用いられるようになったが、オランダ側の優れた操船術、射撃術にもかかわらず、陣形を乱す艦がいたことは致命的な弱点となった。

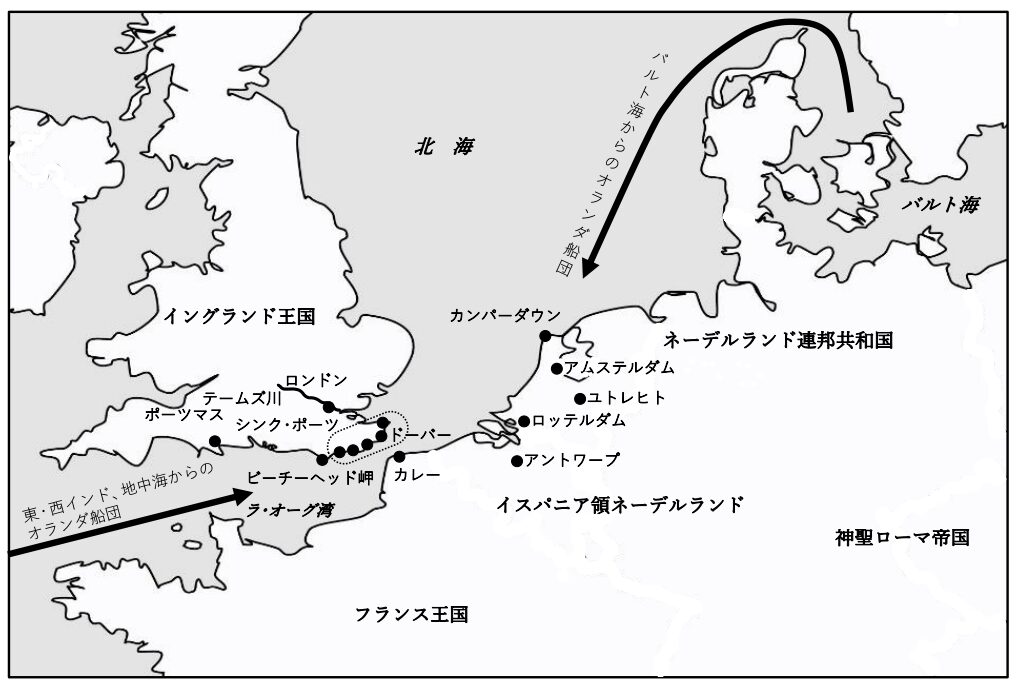

第三に、両国の地理的な条件は海戦の勝敗に大きな影響を与えた。英国の通商路は大西洋に向かって西に開いていたのに対して、オランダの交易路はグレート・ブリテン島によって押さえられている。また年の大半は偏西風が吹いているので、英国を出撃した艦は順風で行動が容易であるのに対して、オランダ側は逆風で行動に制約を受けた。

第四に英蘭両艦隊に与えられた任務の違いである。英国側は、ずばりオランダの経済的優位の破壊に焦点を絞った。ブレイクが受けた命令は、第一に東インドから帰ってくるオランダ船を積荷ごと拿捕することであり、次いでオランダの漁業やバルト貿易を妨害することであった。

一方のトロンプは、英国艦隊の捕捉殲滅が主要な任務と考えていたが、東インド会社の船団が帰国するたびに、政府は商人たちの強い陳情を受けて船団護衛の命令を下した。海賊相手なら船団護衛も考えられるが、戦闘艦隊を相手にやることではなく、オランダ艦隊は、一つの任務に集中することが許されなかった。

▼第一次英蘭戦争

イギリス海峡にオランダ船団が帰ってくるたび、多数のオランダ船が英国側に拿捕され、オランダ艦隊も優勢なイギリス海軍との戦闘で次第に損耗していった。戦争の1年目は互いに勝敗があったが、2年目に入るとクロムウェルの海軍拡張策で戦力を増強したイギリスが海峡の制海権を握った。このため、オランダに帰国する船団はスコットランドの北を迂回しなければならなくなった。

オランダ艦隊は港に閉じこもり、オランダの沿岸は英国艦隊により封鎖された。2年間の戦争で、オランダ商船1,000ないし1,700隻が失われた。貿易は停止し穀物の値段は暴騰し、魚の水揚げもなくなり、多数のオランダ人が飢餓状態になった。銀行、企業の倒産が相次ぎ、東インド会社の株も暴落した。画家のレンブラントもその被害者の一人で、ミケランジェロなどのコレクションを含む全財産を手放したという。繁栄を誇った市街も荒廃し、飢えた失業者の群れは掠奪に走った。植民地経営にも手が回らなくなり、西インド会社の本拠地であるブラジルがポルトガルに奪回されるのもこの時である。

1653年、トロンプは出撃を命じられるが、英国艦隊に散々に打ち破られ、彼自身も戦死し、もはやオランダにとって戦いに勝つ望みは絶たれた(スケヴェニンゲン海戦)。この後、戦争は小康状態になり、長期間の海上封鎖に疲れていた英艦隊は封鎖を緩めてしまう。オランダは英国海軍の眼を盗んで細々と海外貿易を続けたが、経済はどんどん窮乏していった。

この戦争はウェストミンスター条約(1654年)で幕を閉じたが、オランダは「アンボイナの虐殺」の賠償を払い、航海条例はそのまま存続することになった。英国は沿海に対する主権も主張しなかったし入漁料についても触れず、オランダ船に英国軍艦に対する敬礼を義務付けただけで驚くほど寛大なものだった。

▼オランダの復興とイギリスの嫉妬

第一次英蘭戦争は、クロムウェルの親オランダ政策のために中途半端で終わった。漁業の制限は平和条約のおかげで以前とあまり変わらなかったし、航海条例も抜け道だらけだった。多数の商船が拿捕されたが、平和が戻ると年間2,000隻の造船能力を誇るオランダの造船所のおかげで、海運、貿易は再び力強く拡大し、繁栄を取り戻した。オランダ東アジア会社も、セイロン島とマラバール海岸をポルトガルから奪った(1658年)。

オランダとの和平を欲したクロムウェルの死後、チャールズ2世が即位して王政復古(1660年)となる。スペインとの戦争や王政復古の混乱で停滞している間に、一度は叩き潰したオランダが急速に復興したことにイギリスは再び嫉妬し、反オランダ感情は高まるばかりだった。イギリスは、より確実にオランダを排除できる新しい航海条例を公布し、英国のオランダたたきは以前よりエスカレートし事態は悪化の一途をたどる。

英国は、西アフリカのオランダ植民地を略奪、占拠するなど露骨な挑発を繰り返したが、オランダがデ・ロイテルの艦隊を派遣して奪回(1664年)すると、さらに逆恨み的に反オランダ感情が燃え上がった。英国はこの「恨み」を晴らすためにニューアムステルダムを攻略してニューヨークと名づけ、他の北米のオランダ植民地も奪取した。

そして、まだ戦争は始まっていないのに英国はオランダ商船を片端から捕獲して積荷を戦利品とし、軍艦用の資材を大量に買い付けて、オランダの倉庫を空にしてから宣戦布告をしたのだ(1665年)。オランダ商人は迫りくる危険にもかかわらず、高値でありさえすれば喜んでいくらでも売ったという。

▼第二次英蘭戦争

こうして押し込まれる形で戦争が始まったため、オランダのすることはすべてチグハグで、風を待っていた主力艦隊は、政府からの矢の催促で出撃させられ、緒戦で司令官も戦死する惨憺たる大敗北を喫した。

後任の司令官は、またもや党争を反映して、人望厚かったトロンプ2世はオランイェ派として退けられ、デ・ウィット自身の全般指揮の下に彼の弟を置き、トロンプ2世とデ・ロイテルが実戦の指揮をとるという変則的な形となった。

第二次英蘭戦争以降は、両軍とも敵艦隊の撃滅を主目的とし、付随して敵国の海岸地域に侵攻して停泊中の艦船や倉庫を破壊するようになった。緒戦の後は、いずれの側にも決定的な勝利がないまま経過したので、その後、英国側はオランダの港を襲撃して多くの船を焼き、オランダ側はテームズ川を遡り沿岸を砲撃して英国民に衝撃を与えたりする展開となった。

海戦よりもオランダに大きな損害を与えたのは、隣国の雑軍が侵入して国土がほしいままに掠奪されたことである。オランダ陸軍は無総督時代になってから実質的に解散していたため、結局フランスからの傭兵で雑軍を追い払うことになったが、このような貧弱な国防態勢をみて、オランダ侵略を狙っていたルイ14世は大いに喜んだという。

英蘭間の海戦は一勝一敗を繰り返して長引き、オランダは疲弊し、英国も倦んできた。この頃、ロンドン大火(1666年)と疫病の大流行で英国の経済がマヒする事態となり、ブレダの英蘭平和条約(1667年)で戦争は終わった。

戦争中は英蘭両国とも艦隊を本国水域に集中させていたため、その隙をついてスペインやフランスは植民地を強化していた。このため、英蘭両国とも戦争の合間には艦隊を派遣して権益の維持、拡大に努めた。特にイギリスの海外進出は著しく、ノヴァ・スコーシアやジャマイカ島を奪い、いたるところでスペイン船を襲ってエリザベス時代の再来のようだった。

また、平和条約でオランダは東インドの香料産地は維持できたが、北米のすべての植民地が英国に奪われた。これ以降、オランダの海上覇権は失われてゆき、世界貿易の中心がアムステルダムからロンドンに移る時代となる。

【主要参考資料】 桜田美津夫著『物語 オランダの歴史』(中公新書、2017年)、岡崎久彦著『繁栄と衰退と』(文春文庫、1999年)、ポール・ケネディ著『イギリス海上覇権の盛衰 上』山本文史訳(中央公論新社、2020年)、宮崎正勝著『海からの世界史』(角川選書、2005年)、青木栄一著『シーパワーの世界史①』(出版共同社、1982年)、小林幸雄著『イングランド海軍の歴史』(原書房、2007年)

※本稿は拙著『海軍戦略500年史』の一部をメルマガ「軍事情報」(2021年5月~2022年11月)に「海軍戦略500年史」として連載したものを加筆修正したものです。