シーパワー500年史 4

前回は序論の最後として「シー・パワーとは何か」について述べたので、今回からは本編としてシー・パワーの歴史を辿る。今回は、カトリック世界のポルトガルとスペインが探検航海を開始し、各地に植民地を建設しながら、アジアに到達して、日本へアプローチするところまで。

▼イベリア半島から始まった大航海時代

地中海と大西洋にはさまれたヨーロッパという大きな半島の西端、ジブラルタル海峡をはさんでアフリカを望むイベリア半島は、キリスト教とイスラム教の勢力が交差する地域だった。中世のキリスト教徒によるレコンキスタ(国土回復運動)によりイスラム勢力が駆逐されると、キリスト教諸国の中で最も早い統一国家であるポルトガル王国(1143年~)やスペイン(イスパニア)王国(1479年~)が形成された。

15世紀以降、両国が新たな領土や交易ルートを求めて地中海から大西洋に乗り出したことにより大航海時代が始まるが、その胎動は13世紀頃にさかのぼる。マルコ・ポーロ『東方見聞録』などによる商人らの東方への関心の高まり、ルネッサンス期に発達した科学、特に精巧なコンパス、大帆船の建造、球面三角法や天文学の進歩による海図作成の発達は大きな要因だった。

そして何より大きかったのは、ポルトガルのエンリケ航海王子の功績である。彼はインドへの新航路発見の事業を一生の仕事ととらえて、世界中から地図や航海術の知識を集め、逆風でも風上に切り上がることのできる帆船を建造するなどして探検航海の大きな推進役となったのだ。

両国は王室の支援のもと探検航海に乗り出し、幾多の失敗ののちに新たな領土や航路を発見してゆくが、「発見地」の領有権を巡ってしばしば衝突したため、ローマ教皇の布告(1481年)でカナリア諸島より南の新領土はポルトガル領とすることになった。

▼ポルトガル海上帝国

ポルトガルは、この布告を受けて大西洋を南下し続け、1498年にはヴァスコ・ダ・ガマがアフリカの南端(喜望峰)をまわってインドのカリカットに到達した。エンリケ航海王子の死後38年のことである。

彼らのインド洋への進出の理由の第一は医薬品として珍重されていた胡椒や香辛料の獲得であった。 ポルトガルは、各地に拠点を築きながらオスマン帝国やヴェネチア共和国が支援する勢力と戦い、アラビア海でのディーウ沖海戦(1509年)に勝利してインド洋の海上覇権を握り、ヴェネチアが独占していた香辛料貿易を奪い取った。当時、ヴェネチアが陸路と地中海経由で行っていた香辛料貿易は、12人ほどの各地の商人を経由していたといわれており、中間マージンを除いて生産地から直接ヨーロッパに供給できるようになったポルトガルの利益は莫大だった。

ポルトガルはインド洋方面への航路開拓を重視したが、偶然(異説あり)到達したブラジルを1500年に植民地にすると砂糖の主生産地であったマデイラ諸島からサトウキビ栽培を持ち込み、奴隷制砂糖プランテーションを始めた。やがてヨーロッパの工業製品をアフリカに輸出し、アフリカから奴隷をアメリカ大陸や西インド諸島に運び、そこからヨーロッパへ砂糖、綿花、タバコなどを持ち帰るという大西洋での三角貿易が成立した。

ポルトガルは、本国と東インド地域との航路の要衝に要塞をもつ港湾都市をつくり貿易を維持することを重視し、マラッカ占領(1511年)により東アジアに及ぶ世界的な交易システム「ポルトガル海上帝国」を作り上げた。日本には漂着したポルトガル人が鉄砲を伝えたほか(1543年)、平戸に商館を設立(1571年)した。1573年にマカオにポルトガル人の居留が認められると、日本との「南蛮貿易」の拠点となった。

16世紀後半になると香辛料価格の下落で香辛料貿易は徐々に衰退する。また、モロッコの征服を企てた若き国王が戦死したことによりポルトガル王家は断絶(1580年)してスペインに併合されてしまった。ヴァスコ・ダ・ガマのインド航路開拓からわずか80年余りの栄光の時代だった。

その後、スペインに併合され停滞している間にオランダやイギリスといった新興海洋国家が登場し、オランダ・ポルトガル戦争(1602-63年)で香辛料貿易を奪われ、世界の海でし烈な植民地獲得競争が繰り広げられるなか、ポルトガルは徐々に衰退していった。

▼ローマ教皇による世界領土分割

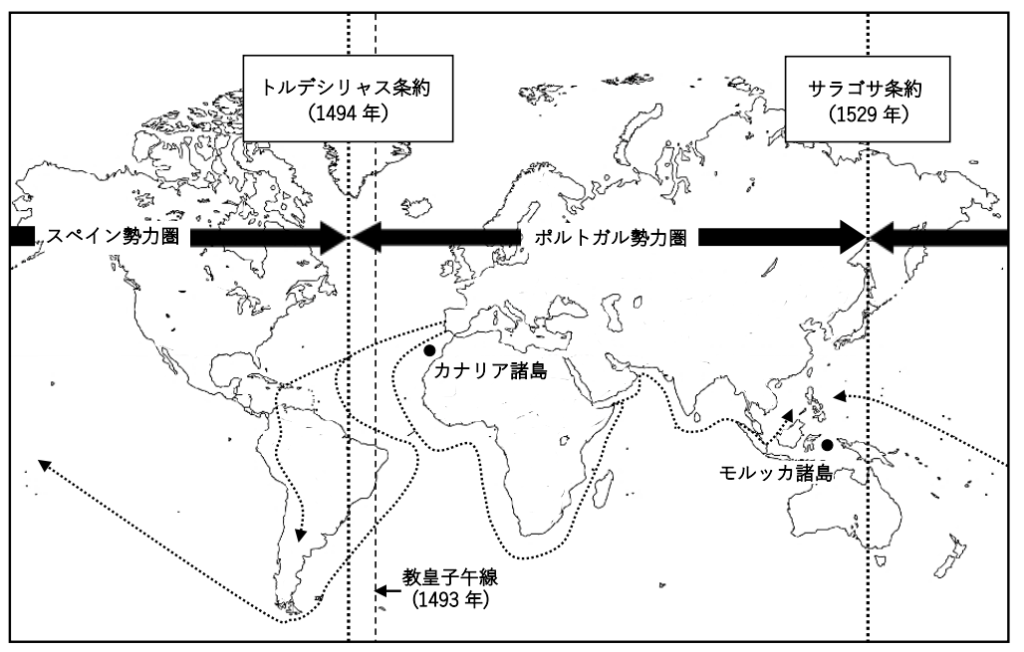

ポルトガルの探検航海にローマ教皇が決める領土分割線が大きな影響を与えたのは前述のとおりだが、コロンブスが新大陸を「発見」(1492年)すると、今度はスペイン出身のローマ教皇が「教皇子午線」を示して、それより西側の土地はすべてスペイン領としてしまった(1493年)。これを不満としたポルトガルはスペインと交渉して、教皇子午線をさらに西側(西経46度37分)にずらした(トルデシリャス条約、1494年)。

この条約により、教皇は世界を二分割して(デマルカシオン)、ポルトガルはアフリカやアジアへ、スペインはアメリカ大陸全域へ進出して自国領土とすることを認め、貿易と支配によって利益を得るだけでなく、カトリックの布教により世界を文明化するという「事業」に乗り出した。それは「神の国」をつくるという大義によって正当化された力による独善的な世界支配であった。

これ以降、ポルトガルは前述のように喜望峰回りの東回り航路を開発し、スペインはマゼラン海峡を抜けて太平洋を横断する西回り航路をとって貪欲に勢力圏を広げていった。

▼太陽の沈まぬ帝国

スペインは、西インド諸島からアメリカ大陸に向かい、残虐な征服戦争を展開して中米アステカ王国やマヤ系諸王国を滅ぼし、1533年には南米インカ帝国を滅ぼして植民地としている。中南米以外では、スペインに雇われたポルトガル人のマゼランが南米大陸南端で太平洋へ抜ける航路を発見し(マゼラン海峡、1520年)、グアム島を経由してフィリピンのセブ島に到達した(1521年)。

こうして東回りのポルトガルと西回りのスペインが地球の裏側の東南アジアで再びまみえることになった。地球はやはり丸かったということなのだが、香辛料の産地であるモルッカ諸島にスペイン人が到達したとき、すでにポルトガル人が入っていたりして、各地でしばしば衝突が起こった。

そこで両国はニューギニア島中央部を通る子午線(東経144度30分)を境界とする条約(サラゴサ条約、1529年)を結ぶのだが、このときスペインは賠償金をもらってモルッカ諸島から手を引くかわりに境界線の西にあるフィリピンを確保している。

サラゴサ条約の境界線は北に伸ばすと北海道を通るが、条約締結時には日本のことは充分に認識されておらず、両国とも権利を主張できる微妙な位置関係にあった。カトリックの宣教師たちは、ポルトガルはイエズス会、スペインはフランシスコ会などが中心となってアジアでの布教を強力に進めてゆくのだが、両国は日本での布教権をめぐって対立することになる。

スペインの植民地では、過酷な領域支配のもと原住民は奴隷として使われ、金銀などの資源は徹底的に収奪された。これによりスペインは16世紀半ばからは「黄金の世紀」と呼ばれる繁栄をみたが、のちに富のほとんどは新興国オランダやイギリスに流出し、国内の産業形成はなされなかった。1580年には、前述のとおりポルトガルを併合(~1640年)して同君連合となったことにより、東アジアの植民地も手に入れて広大な海外領土を誇る「太陽の沈まぬ帝国」といわれた。

▼オランダ・イギリスの登場と日本との出会い

このようなカトリック世界の二大国により行われた海洋支配に挑戦したのが、プロテスタント国家で新興海洋国のオランダとイギリスである。

イギリスはアルマダの海戦(1588年)でスペインの無敵艦隊を破ってイギリス本土侵攻を阻止し、プロテスタント世界の盟主となった。オランダは、宗教戦争でもあった八十年戦争(1568-1648年)でスペインからの独立を勝ち取り、スペインの100年ほどの「黄金時代」にピリオドを打つ。

スペインとの香辛料貿易が難しくなったオランダは、ジャワ島との独自ルートを確保、1602年に東アジア会社を設立して、ポルトガルや現地の小王国と戦いながらジャワ島に地盤を築いた。イギリスはこれより先、1600年に東アジア会社を設立して、インドや東アジア地域に拠点を開いている。

日本に初めてやってきたオランダ船は、1600年に豊後国に漂着したリーフデ号だ。その後、オランダは平戸に商館を設置し(1609年)、日本との貿易関係を強めてゆく。

イギリスも、リーフデ号に乗っていたイギリス人航海士ウィリアム・アダムス(三浦按針)の仲介で、1613年に国王の使者を派遣して、同地に商館を開いた。やがて両国は、先に日本に入っていたポルトガルやスペインとの競争を繰り広げることになる。

▼植民地のパターン

植民地についての話は今後も繰り返し出てくることになるので、ここで整理しておきたい。大航海時代以来19世紀にかけてヨーロッパ人は多くの植民地を作ってきたが、青木は都合4つのパターンをあげている。(青木 1983、19-21)

第一は、交易の拠点としての植民都市の建設である。この植民都市は港湾都市であり、現地内陸部の商品とヨーロッパの商品との交易の場であった。ヨーロッパからの植民者は基本的に商人であり、貿易の利益が保たれる限り、内陸部の政治体制や住民とは共存できた。これはポルトガル人が15世紀以降アフリカやアジアで作ってきた植民地のタイプであり、のちにオランダ人、イギリス人、フランス人などもこの方式を踏襲した。

第二は、植民者が農民として定住するものである。この場合は原住民を「駆逐」あるいは奴隷として使役して農地を内陸部へ拓いてゆく。スペイン人が新大陸で行った植民地開拓の方式であり、当初は金銀などの鉱山開発の比重が大きかったが、後に農業開発に中心が移った。イギリス人、フランス人もこの方式を繰り返した。

これら15世紀以来の植民地の方式に加えて、ヨーロッパで産業革命が進展すると19世紀には第三の方式が生まれる。それは、食料や原料の供給地であると同時に製品の市場となる植民地である。そこではヨーロッパ人の資本と技術を投入して鉱山の開発や食料、工芸作物などの農場が拓かれ、原住民を労働力として用い、港湾や鉄道の整備も進められた。

このように事業が広範囲に広がり、市場として安定するには現地政治にも安定が求められるようになり、ヨーロッパ本国の支配力が海岸部の都市から内陸部に及ぶようになっていった。特に1870年代以降になると、ヨーロッパ諸国によるアフリカ内陸部の分割が盛んに行なわれイギリスとフランスが相互に対立しながら勢力を拡大し、新たにドイツとイタリアが植民地獲得競争に加わった。

第四に、植民地は大陸や大きな島に拡がっただけでなく、経済的には何の価値もないような大洋中の小島にも拡大した。これは、艦隊の泊地や石炭の補給地として海上交通の要地となることが期待され、19世紀末になると、海底ケーブルの中継地としての役割も生まれた。

19世紀の植民地獲得の尖兵となったのは各国の海軍であり、ヨーロッパ人の手つかずの土地を求めて調査、探検を行なうとともに、現地の支配者に対しては圧倒的に優勢な武力をちらつかせながら、自国の権益確保に手段を選ばなかった。こうした新しいかたちの植民地の獲得と経営を進めていく政策が帝国主義と呼ばれた。

以上のようなヨーロッパ人の植民地のパターンに加えて、近年中国が展開する「新植民地主義」は第五のパターンといえるかもしれない。

中国は「一帯一路」構想の名のもとで途上国のインフラ整備などを積極的に援助しているが、援助を受ける国に対して返済能力をはるかに超えた融資を行ない、償還困難になったところで当該インフラの運営権を取得するような例が出てきた。いわゆる「債務の罠」だ。追い詰められた債務国は、政治や軍事面で中国の不当な影響を受けざるを得ず、実質的に「植民地化」されるというものだ。

今日の国際社会で、このような中国の身勝手な政策が受け入れられ続けるはずもなく、「中華民族の偉大な復興」のための「一帯一路」構想がいつまで通用するのか注目される。

【主要参考資料】 茂在寅男著『航海術 海に挑む人間の歴史』(中公新書、1967)、羽田正著『東インド会社とアジアの海』(講談社学術文庫、2017)、平川新著『戦国日本と大航海時代』(中公新書、2018)、村井章介著『海から見た戦国日本』(ちくま新書、1997)、青木栄一著『シーパワーの世界史②』(出版共同社、1983)、

※本稿は拙著『海軍戦略500年史』の一部をメルマガ「軍事情報」(2021年5月~2022年11月)に「海軍戦略500年史」として連載したものを加筆修正したものです。